Ozymandias de Shelley : L’histoire d’un chef-d’œuvre sur la vanité du pouvoir

Parmi les joyaux de la poésie anglaise, peu de poèmes sont aussi à la fois concis et forts qu’« Ozymandias » de Percy Bysshe Shelley. En seulement quatorze vers, ce sonnet nous transporte dans un désert balayé par les vents pour nous offrir une méditation intemporelle sur l’orgueil, le pouvoir et l’inévitable passage du temps.

J’ai découvert ce poème en Khâgne et ne l’ai jamais oublié. Plongeons dans l’histoire de ce texte immortel.

Le Poème : Ozymandias

Pour commencer, voici le texte original et sa traduction en français, afin de s’imprégner de sa force évocatrice.

Version Originale (Percy Bysshe Shelley, 1818)

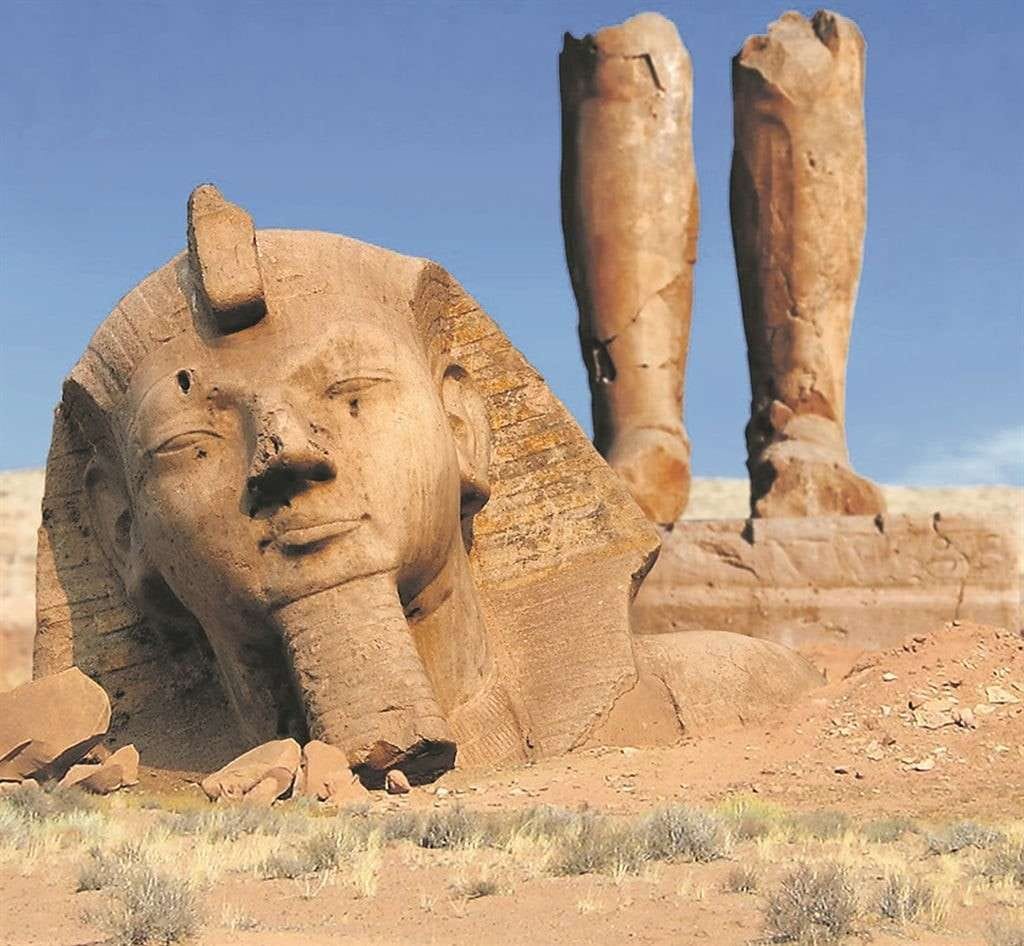

I met a traveller from an antique land, Who said—“Two vast and trunkless legs of stone Stand in the desert. . . . Near them, on the sand, Half sunk a shattered visage lies, whose frown, And wrinkled lip, and sneer of cold command, Tell that its sculptor well those passions read Which yet survive, stamped on these lifeless things, The hand that mocked them, and the heart that fed; And on the pedestal, these words appear: My name is Ozymandias, King of Kings; Look on my Works, ye Mighty, and despair! Nothing beside remains. Round the decay Of that colossal Wreck, boundless and bare The lone and level sands stretch far away.”

Traduction en Français

Je rencontrai un voyageur d’une terre antique, Qui me dit : — « Deux vastes jambes de pierre, sans tronc, Se dressent dans le désert… Près d’elles, sur le sable, À moitié enfoui, gît un visage brisé, dont le froncement de sourcils, Et la lèvre plissée, et le rictus de froid commandement, Disent que son sculpteur sut bien lire ces passions Qui survivent encore, gravées sur ces choses sans vie, À la main qui les imita et au cœur qui les nourrit ; Et sur le piédestal, ces mots apparaissent : « Mon nom est Ozymandias, Roi des Rois ; Contemplez mes Œuvres, ô Puissants, et désespérez ! » Il ne reste rien à côté. Autour des ruines De ce colossal Naufrage, infini et nu, Le sable solitaire et plat s’étend au loin. »

Les circonstances de l’écriture : une compétition amicale

L’une des anecdotes les plus savoureuses concernant « Ozymandias » est qu’il est né d’une compétition amicale.

Fin 1817, Percy Bysshe Shelley, l’une des figures de proue du romantisme anglais, et son ami le poète et financier Horace Smith, se lancèrent un défi : écrire chacun un sonnet sur le même sujet. Le thème leur fut inspiré par les écrits de l’historien grec Diodore de Sicile, qui décrivait une statue monumentale du pharaon égyptien Ramsès II. Le nom grec de Ramsès II n’était autre qu’Ozymandias.

L’enthousiasme était à son comble, car l’Europe était alors en pleine « égyptomanie ». De plus, la nouvelle de l’arrivée imminente à Londres d’un fragment de sept tonnes de la tête d’une statue de Ramsès II (aujourd’hui connue sous le nom de « Jeune Memnon » et exposée au British Museum) avait captivé l’imagination du public.

Shelley et Smith écrivirent donc leurs poèmes. Celui de Shelley fut publié le 11 janvier 1818 dans l’hebdomadaire The Examiner, suivi de celui de Smith trois semaines plus tard. Si les deux poèmes partagent le même sujet, l’histoire a très clairement consacré la version de Shelley, la transformant en un classique incontournable.

Analyse des thèmes : plus qu’une simple statue

Alors, pourquoi ce poème résonne-t-il si puissamment encore aujourd’hui ? C’est parce qu’il explore avec une efficacité redoutable des thèmes universels.

- La Vanité et la Fugacité du Pouvoir Humain : C’est le thème central. Ozymandias, « Roi des Rois », se croyait tout-puissant. Son inscription est un défi lancé aux autres dirigeants, les invitant à « désespérer » devant l’immensité de ses réalisations. L’ironie est écrasante : son empire a disparu, ses œuvres sont devenues poussière, et sa statue n’est plus qu’un « colossal Naufrage » (« colossal Wreck »). Le poème est une leçon d’humilité : aucun pouvoir, aussi grand soit-il, ne peut résister à l’épreuve du temps.

- La Puissance Éternelle de l’Art : Paradoxalement, si le pouvoir du roi s’est évanoui, le talent de l’artiste, lui, a survécu. Le sculpteur a su capter « le rictus de froid commandement » et les passions du tyran avec une telle acuité que ces émotions nous parviennent encore à travers la pierre brisée. L’art a donc survécu au pouvoir qu’il était censé glorifier.

- Le Triomphe Implacable de la Nature et du Temps : La dernière image est saisissante. Autour des ruines, il n’y a rien d’autre que « le sable solitaire et plat [qui] s’étend au loin ». La nature a repris ses droits, effaçant lentement mais sûrement toute trace de la gloire humaine. Le désert devient une métaphore du temps lui-même, un agent d’érosion qui nivelle tout sur son passage.

- Une Critique Politique ? : Connaissant les opinions politiques radicales de Shelley, beaucoup voient dans ce poème une critique subtile des tyrans et des monarques de son époque, comme le roi George III ou même Napoléon Bonaparte, dont l’empire s’était récemment effondré. Le message est clair : les puissants qui bâtissent leur gloire sur l’oppression sont condamnés à l’oubli.

« Ozymandias » permet d’aborder la poésie (le sonnet, l’imagerie, l’ironie), l’histoire (l’Égypte ancienne, le romantisme anglais) et la philosophie (la nature du pouvoir, l’héritage, la mortalité).

En racontant l’histoire de sa création — cette simple compétition entre amis —, on peut désacraliser l’acte poétique et montrer aux élèves que la littérature est vivante, ancrée dans son temps, et parfois même, ludique. C’est un rappel que les plus grandes idées peuvent naître des contextes les plus simples, et qu’en quatorze vers, on peut construire un monument plus durable que la pierre.

Cette vidéo offre une analyse approfondie du poème, explorant ses thèmes et son contexte historique, ce qui en fait un excellent complément visuel pour une leçon.

Une animation sur le poème ;

Une autre animation ;

Mary Shelley, l’épouse de Percy Shelley, n’était pas une simple spectatrice de la carrière de son mari ; elle en était une partenaire intellectuelle et une collaboratrice essentielle. À la fin de l’année 1817, lorsque Percy écrit « Ozymandias », le couple vit dans une effervescence créatrice intense. Mary vient de terminer ou est sur le point de publier son propre chef-d’œuvre, Frankenstein, qui paraîtra d’ailleurs en janvier 1818, le même mois que le poème de Shelley.

- Mary a souvent servi de copiste pour Percy, dont l’écriture était notoirement difficile à déchiffrer. Il est très probable qu’elle ait transcrit « Ozymandias », créant une version propre du manuscrit. Son premier « contact » avec le poème fut donc celui d’une éditrice avant l’heure, s’imprégnant de chaque mot.

- La compétition amicale avec Horace Smith s’est déroulée au sein de leur cercle social. La réaction de Mary fut celle d’une participante à cette émulation intellectuelle, baignant dans les conversations sur l’histoire, l’art et la politique qui ont nourri le poème.

La réaction la plus significative de Mary Shelley à « Ozymandias » — et à toute l’œuvre de Percy — a eu lieu après la mort tragique de ce dernier en 1822. Elle a consacré une grande partie de sa vie à rassembler, éditer et publier ses écrits, souvent contre la volonté de son beau-père, Sir Timothy Shelley, qui craignait que les idées radicales du poète ne ternissent la réputation de la famille.

En publiant les œuvres complètes de Percy, notamment dans son édition annotée de 1839, The Poetical Works of Percy Bysshe Shelley, Mary a fait plus que simplement réagir :

- Elle a immortalisé le poème : sans son travail acharné, des œuvres comme « Ozymandias » auraient pu se perdre ou rester confidentielles. Elle l’a placé au cœur du canon poétique de son mari.

- Elle l’a contextualisé : dans ses notes, elle a fourni un contexte précieux sur la vie de Shelley et les inspirations derrière ses poèmes, guidant la lecture des générations futures.

Son travail d’édition est l’acte de reconnaissance ultime. C’est sa façon de dire au monde : « Voilà le génie de l’homme que j’ai aimé, et voici pourquoi il doit être lu. »

Enfin, on peut déceler une « réaction » intellectuelle en comparant les thèmes d' »Ozymandias » avec ceux de Frankenstein.

- L’Orgueil démesuré (Hubris) : le « Roi des Rois » Ozymandias est une figure d’orgueil, tout comme le Dr Victor Frankenstein. Les deux cherchent à défier les limites de la condition humaine – l’un par le pouvoir et la construction, l’autre par la science et la création.

- La Chute Inévitable : l’inscription « Contemplez mes Œuvres, ô Puissants, et désespérez ! » est ironiquement prémonitoire. Le désespoir n’est pas celui des rivaux écrasés par sa grandeur, mais celui qui naît de la ruine et de l’oubli. De même, la création de Frankenstein, qui devait être une apothéose, ne mène qu’à la destruction, au désespoir et à la solitude.

Mary et Percy exploraient les mêmes abîmes de l’ambition humaine et de ses conséquences désastreuses. En ce sens, sa « réaction » à « Ozymandias » est celle d’une âme sœur littéraire qui comprenait profondément les avertissements contenus dans le poème.

La réaction de Mary Shelley ne se trouve pas dans une citation oubliée, mais dans son rôle actif de collaboratrice, dans son dévouement infatigable à préserver l’héritage de Percy, et dans la conversation silencieuse mais puissante entre les thèmes de leurs œuvres respectives. Son approbation la plus forte fut de s’assurer que nous puissions encore lire et admirer.

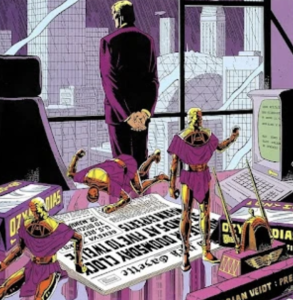

Ozymandias dans l’univers de Before Watchmen

Dans Before Watchmen, Adrian Veidt, alias Ozymandias, est l’un des personnages centraux, dont la complexité et l’intellect sont mis en lumière avant les événements du comic book original Watchmen. Son surnom est directement inspiré du poème de Percy Bysshe Shelley, et les créateurs de la série ont intentionnellement utilisé cette référence pour enrichir sa caractérisation.

Adrian Veidt : l’Ozymandias Moderne

Dans l’univers de Watchmen et Before Watchmen, Adrian Veidt est présenté comme l’homme le plus intelligent du monde. Il a utilisé sa fortune et son génie pour devenir un entrepreneur prospère, puis un justicier masqué connu sous le nom d’Ozymandias.

La mini-série Before Watchmen: Ozymandias (écrite par Len Wein et dessinée par Jae Lee) explore sa jeunesse, son parcours initiatique et les motivations profondes qui le pousseront à devenir le « sauveur » de l’humanité, avec les méthodes controversées que l’on connaît.

Le choix du nom « Ozymandias » pour Adrian Veidt n’est pas anodin et souligne plusieurs aspects du personnage, en écho direct avec le poème de Shelley :

- L’Orgueil et la Vision Démesurée : tout comme le pharaon Ozymandias se voyait comme un « Roi des Rois » dont les œuvres étaient destinées à une gloire éternelle, Adrian Veidt se perçoit comme l’architecte ultime du destin humain. Son intellect et sa confiance en lui-même sont tels qu’il croit être le seul capable de « sauver » le monde, même si cela implique des sacrifices colossaux. Il nourrit une vision grandiose de son rôle, s’attribuant une mission messianique.

- Le Désir d’Immortalité et d’Héritage : le poème met en évidence la vanité de la gloire terrestre et l’effacement des empires par le temps. Adrian Veidt, hanté par l’idée de l’anéantissement nucléaire et de la destruction de la civilisation, cherche désespérément à laisser un héritage qui transcendera son existence. Il veut que ses « œuvres » (son plan pour la paix mondiale) soient vues comme une solution durable, défiant le chaos et la décadence inévitables.

- L’Ironie Tragique : le poème se termine sur l’image d’un désert infini où « rien d’autre ne demeure » des œuvres du grand Ozymandias. Cette ironie se retrouve chez Adrian Veidt. Malgré son génie et ses efforts pour sculpter un futur idéal, l’héritage de ses actions est teinté d’ambiguïté morale et de conséquences imprévues. Le poème rappelle que même les constructions les plus imposantes sont vouées à la ruine, et les plans les plus élaborés peuvent être balayés par le temps ou des forces que même le plus grand des hommes ne peut contrôler entièrement. Veidt lui-même, à la fin de Watchmen, se demande si son plan a vraiment « marché », laissant planer le doute sur la pérennité de son œuvre.

Ozymandias, le personnage de Before Watchmen, est une incarnation moderne et complexe des thèmes explorés dans le poème de Shelley. Il est un testament de la manière dont la littérature classique peut continuer à informer et à enrichir les récits contemporains, offrant des réflexions intemporelles sur le pouvoir, l’ambition et la place de l’homme dans l’histoire.