Démêler les mots de la médecine : un voyage étymologique avec « Trouvez les maux ! »

1. Pourquoi s’intéresser à l’étymologie médicale ?

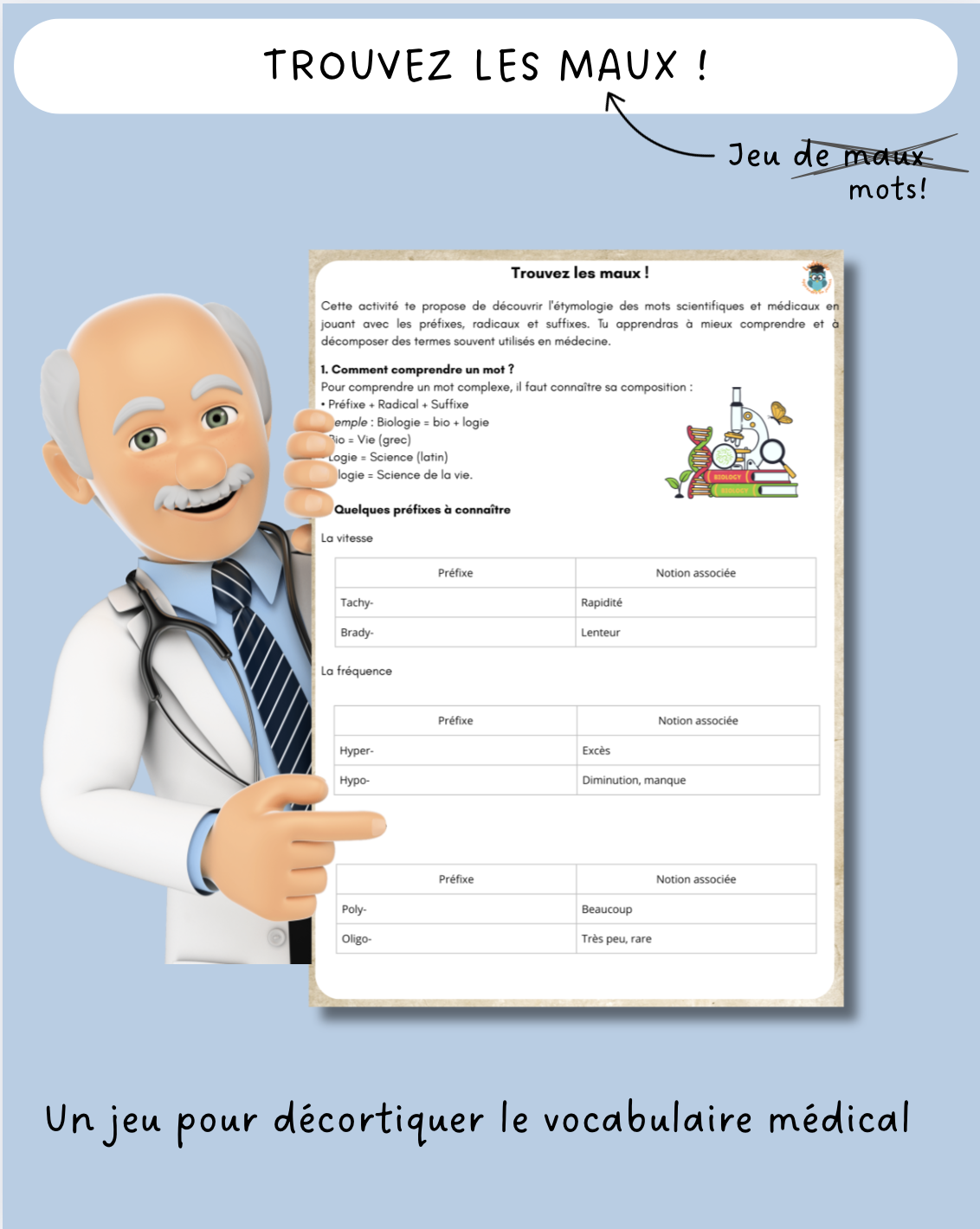

Le vocabulaire scientifique peut vite sembler hermétique. Pourtant, la plupart des termes complexes se construisent comme des « puzzles » : un préfixe qui nuance, un radical qui porte le sens principal et un suffixe qui précise la catégorie (inflammation, maladie, médicament, etc.). Maîtriser cette logique permet non seulement de décoder des mots inconnus, mais aussi de mieux mémoriser le lexique et de communiquer avec précision. C’est tout l’objectif de l’activité ludique « Trouvez les maux ! ».

2. Le principe de l’activité

Le cours commence par la décomposition d’un mot modèle :

Biologie = bio (vie) + logie (science) → « science de la vie »

En décortiquant ainsi chaque terme, l’apprenant visualise immédiatement la logique interne du vocabulaire médical.

3. Une progression en 7 étapes

1. Distinguer les éléments d’un mot

À partir d’exemples simples comme biologie (bio + logie = science de la vie), les élèves apprennent à repérer la logique de formation des mots. Chaque élément a un sens précis, souvent d’origine grecque ou latine.

2. Mémoriser les préfixes courants

Les préfixes sont classés par thèmes (quantité, vitesse, localisation, éléments…). On retrouve par exemple :

- Tachy- : rapide (tachycardie)

- Hypo- : en dessous, manque (hypoglycémie)

- Péri- : autour (péricarde)

- Aéro-, hydro-, pyro-, géo- : les 4 éléments

3. Associer préfixe et image

Des schémas corporels permettent d’associer un préfixe à une localisation : épi- (au-dessus), sub- (en dessous), télé- (à distance)… On travaille ici l’imaginaire visuel et spatial des élèves.

4. Décomposer pour mieux comprendre

Des tableaux permettent de décortiquer des termes comme :

- Antihypertenseur → anti + hyper + tens + eur = contre l’excès de tension

- Endocardite → endo + card + ite = inflammation de l’intérieur du cœur

L’élève doit ensuite reformuler le terme en langage courant (médicament pour baisser la tension, inflammation de la paroi interne du cœur).

5. Créer des néologismes médicaux

Une partie très créative invite à inventer de nouveaux mots :

- Aérocéphalite : inflammation de la tête due à l’air

- Néodermose : nouvelle affection de la peau

L’élève justifie sa construction et propose une définition plausible. L’occasion de combiner rigueur scientifique et imagination !

6. Enquêter comme un détective étymologique

Des mots médicaux sont soumis à l’analyse :

- Antiseptique : anti (contre) + septique (putréfaction)

- Cryptorchidie : crypt- (caché) + orchidie (testicule) = absence de descente testiculaire

Les élèves identifient le préfixe, proposent une définition savante puis une version accessible à tous.

7. Distinguer le vrai du faux étymologique

Enfin, une activité de type « vrai/faux » permet de vérifier la compréhension :

« Le préfixe méso- signifie « au-dessus » » → ❌ Faux, il signifie « au milieu ».

4. Une pédagogie de l’observation et du jeu

Loin d’un cours magistral, Trouvez les maux ! mise sur la manipulation, la découverte active et la création. On passe de l’observation à l’explication, de l’explication à la vulgarisation, de la vulgarisation à la création. Cette démarche renforce aussi bien les compétences en français (lexique, étymologie, reformulation) que les notions scientifiques.

Atouts pédagogiques

- Autonomie : la démarche de décomposition fournit une « boîte à outils » utilisable pour tout terme nouveau rencontré en stage, en consultation ou dans la littérature scientifique.

- Transfert immédiat : infirmier·ère·s, étudiant·e·s en santé ou curieux·ses des sciences peuvent appliquer la méthode dès la première séance pour décrypter ordonnances, brochures ou articles.

- Apprentissage actif : l’alternance cours / exercices / corrections stimule la mémorisation et l’envie d’aller plus loin.

- Ludification : la création de néologismes ou le défi « détective » transforment un contenu parfois aride en jeu linguistique.

Pour aller plus loin

- Constituez votre propre « glossaire de terrain » : notez chaque nouveau mot croisé, puis décortiquez-le au format préfixe-radical-suffixe avant de proposer votre reformulation.

- Testez vos proches : faites-leur deviner la signification de mots comme tachyphasie, cryptorchidie ou ischémie, explications garanties !

- Variez les supports : podcasts médicaux, articles de vulgarisation ou revues spécialisées sont autant de terrains d’entraînement.

Trouvez les maux ! démontre qu’un détour par l’étymologie déverrouille la compréhension et désacralise le jargon médical. Un investissement de quelques heures qui, à long terme, fait gagner un temps précieux… et beaucoup de confiance !